楽屋弁当とは?

演劇の場合、本番前に1ヶ月間の稽古を行います。

本読み、荒立ち、立ち稽古、粗通し、通し稽古と進み、それが終わると、いよいよ劇場に入ります。

劇場は通常本番4日位前にスタッフが入り、まる1日かけて、大道具、小道具、照明、音響、衣装、床山、その他様々な専門スタッフが仕込みと云う、本番に向けての準備を行います。

翌日、いよいよ俳優が舞台に上がって、本番通りの稽古を行います。

これを「舞台稽古」とか「ゲネプロ=GP」と呼んでいます。

「ゲネプロ」はドイツ語の「Generalprobe」(ゲネラールプローぺ)の略です。

実はこの「ゲネプロ」和製ドイツ語なんです、でも今ドイツ本国でも「ゲネプロ」と言っているそうです。

写真は新国立劇場オペラ公演『トスカ」

「ゲネプロ」は朝から夜遅くまで行われます。

途中、昼食、夕食の休憩はありますが、進行具合によっていつ休憩が取れるかわかりません。

各パート(俳優・舞台スタッフ・照明・音響・衣装・床山)によって休憩できる時間が異なります。

働き方改革とは逆方向しますが、稽古の進行具合によっては、食事時間が1時間も取れないこともあります。

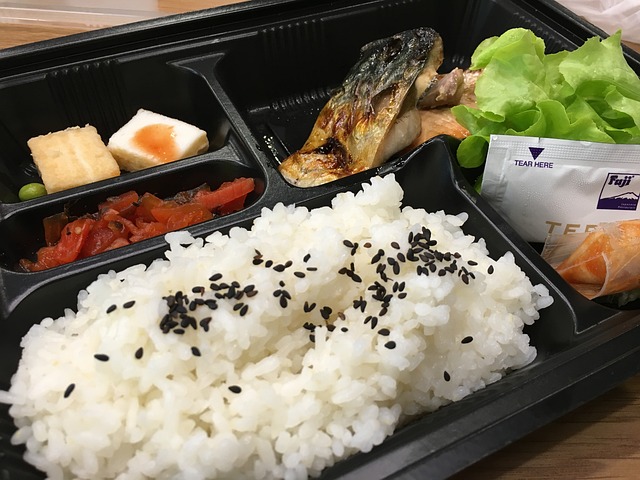

その時、プロデューサーが用意するのが「楽屋弁当」と呼ばれる、仕出しの弁当です。

プロデューサーの適正がわかる、楽屋弁当の注文数

これは、公演プロデューサーと言われる、現場担当のプロデューサーが用意します。

公演プロデューサーとは、主に稽古開始から東京公演の本番、全国公演がある場合は全国公演終了まで、現場に張り付き、スタッフ・キャストとのお世話や、チケットの注文受け、全国公演の切符手配、ホテルの部屋割り、健康管理、全国公演の主催者との交流などが主な仕事になります。

新人の場合、つい自分の好みに偏って、昼も夜もトンカツ弁当を用意してしまった。

などという失敗を犯すこともあります。

楽屋弁当はキャスト・スタッフ、その他、劇場内にいる関係者の全ての人の分を用意します。

弁当が足りなかった、などは言語道断ですが、逆に余った、というのも公演プロデューサーとしての管理能力が低いとみなされます。

余らせてしまった弁当の数の、許容範囲は全体の8%前後です。

50人分用意した場合、4個です。

結構厳しい基準ですが、それ以上余らせた公演プロデューサーは

「能無しプロ」とか「ボロデューサー」とかの烙印を押されます。

公演プロデューサーは、将来チーフ・プロデューサーという総責任者の立場になろうとしています。

これは作品選定、公演プラン(公演規模など)、演出家、主要スタッフ決定、キャスティング作業、予算作成、予算執行、営業販売総指揮などです。

当然、作品の出来栄えや興行の成功を担う、重要な役目です。

様々な能力が必要とされますが、とりわけ管理能力が問われます。

予算、決算、スケジュール、チケット販売、営業促進、広報宣伝計画など、全てに必要なのがこの管理能力です。

この管理能力を判断するのに、楽屋弁当発注数の的確さが問われます。

実はこの仕事、大変難易度が高いです。

初日前の舞台稽古には、不特定多数の関係者がいる

弁当の数は、本番を進行するための、キャストとスタッフだけなら、幾つ必要なのかは簡単です。

しかし、舞台稽古の劇場にはそれ以外の人がたくさん入って来ます。

例えば、俳優のマネージャー・ランニングスタッフ以外の仕込みの間だけ手伝う、舞台、照明、音響、衣装・床山の各増員スタッフ、メインプランナー・大道具、小道具、衣装などの業者、そして取材のメディアスタッフなどです。

この人たちは、決まった時刻に決まった時間だけいるわけではなく、その都度、不定期に来たり、帰ったりします。

ある舞台稽古の場合、昼食の時間にいる人数が63人だとしても、夕食時には96人だったりする事は、ごく当たり前のことです。

本番を行うランニングのスタッフとキャスト以外には、楽屋弁当を出さなければいいという考え方も、もちろんあります。

確かにそうやっている劇団もありますが、私が居た頃の劇団こまつ座は、井上ひさしさんのモットーもあり、劇場内にいる人はみんな関係者で、一緒に舞台を作り上げる仲間である。

そういう風に考えていました。

それに、変動する弁当の必要数を、正確に発注する仕事は、プロデューサーの力量を測るための、重要な指標でした。

プロデューサーの力量とは、常に変動する状況をいかに予測できるかという事です。

舞台裏の妖怪「食え食え入道」

この実に悩ましい弁当注文を、正確に成し遂げることにより、我々はプロデューサーとしてのステップを登っていくことになります。

しかしこの仕事は大変です、大抵10% 悪ければ20%近い誤差がでます。

50個の注文で5個の余りで10%、70個の注文で14個の余りで20%。

これでは「プロデューサー不適任」の烙印が押されます。

どうしても弁当を余らせてしまった、担当プロデューサーはどうするのか?

甘んじて「無能」の烙印を受ける者もおりますが、その多くは、余った弁当を自分で食べます。

一人で、2個も3個も腹が痛くなるくらい食べます。

それでもなお、数が余っている場合は、舞台裏の暗闇に潜んで、そこを通る、若手スタッフの首根っこを押さえ込み「弁当、食ったかあ?」と尋ねます。

もし「食ってません」などどいうものなら「早く食え!二人前だ!」と、若手スタッフが「二つ喰います!」と言うまで、首を絞め続けます。

若手スタッフ達の間では「舞台裏の妖怪・食え食え入道」と言って恐れられています。

この妖怪は弁当を余らせてしまった、公演プロデューサーの成れの果てです。

天才と呼ばれた、中島のズル

そんな、状況の中で、私が公演プロデューサー時代、それが50食だろうが、100食だろうが、余りゼロを続けました。

あまりに正確に弁当数を発注するので「天才プロデューサー」とか「神プロ」などと呼ばれておりました。

おかげで私の修行時代はとても短く終わりました。

では、どの様に弁当を注文していたのか?

昼の弁当は「午前9時」に発注数の電話を入れ、劇場には午前11時30分に届けてもらう約束をします。

夕食の発注は「午後3時」に電話を入れ、劇場には午後5時に届けてもらう約束です。

私の場合は、主に伊勢丹と小田急のデパ地下のお弁当屋さんにお願いしてました。

発注数は‥いつも少なめです。

50個、60個、場合によっては100個のお弁当をお願いするのですが、これを新宿・紀伊國屋ホールの楽屋がある、紀伊國屋書店5階まで届けてもらいます。

お弁当屋さんにしても、人手のいる大変な仕事です。

私は届けてくれる約束の30分前に、ロビー受付に来ている4人の学生アルバイトを連れて、お弁当屋さんに向かいます。

「すみません、お弁当お願いしたこまつ座の中島ですけど、ついでがあったもので、お弁当を取りに伺いました、店長さんいらっしゃいますか?」

「あっ、今、お届けしようと思ってたんですが、ごめんなさい、こちらからお届けしますから」

「いえ、ついでですから、持って帰ります」

「えー、すみませんね、助かります。少し待ってていただけますが、今、箱に入れますから、5分ほど‥」

「大丈夫ですよ、お気になさらないで、忙しい時間にすみません、ここで、待たせていただきます」

「急ぎますから」

「気にしないでください」

そう言いながら、ほんの僅かな時間、待っている間にアルバイトにはショーケースを見ながら

「これが美味しそだ」

「俺は、こっちが好きだ」

「これこの前食べたけど美味かったぁ」

「えっ、じゃあ今度、絶対に買おう!」

サクラめいた事をやらせます。

アルバイトには早稲田や東大の劇研の学生を雇っていたので、皆、面白がってやってくれますし、お店も有り難がってくれました。

弁当が箱に詰め終わると、新宿伊勢丹もしくは小田急デパートから、1人20個ほどの弁当が入った段ボールを、アルバイトと私とで運びました。

勿論、新宿の雑踏の中運ぶのは大変ですが、その分、お弁当屋さんには大変感謝されました。

最初に食べ始めるのは俳優で12時です。

演劇公演の場合、先も話したように、昼は12時、夕方は19時というように、決まった時間ではありません。

昼休憩の場合、最初に休憩に入るのは、俳優です。

これが大体12時です

次に休憩に入るのは、衣装、床山(ヘアメイク)です。

これが大体12時20分です

次に休憩に入るのが、トラブルがなければ照明、音響のスタッフ。

大体12時40分位からになります。

そして、舞台関係のスタッフが休憩に入るのが

午後1時くらいです。

劇一番最後に、食事休憩を取るのが、制作部です。

制作部の場合、大抵のスタッフは直接舞台上のパフォーマンスに絡まない仕事がほとんどです。

ですから、休憩も舞台稽古の進行とは直接関係なく、取ることができます。

実は、この各セクションの食事休憩のタイムラグがポイントです。

最後の微調整

12時の俳優からスタートで、各スタッフが順次、昼食に入ります。

この時点での弁当の発注数は、舞台稽古に関わる、全スタッフ、キャストの定数です。

予備はいっさい入れてません。

つまり、俳優とスタッフが総勢60名だとすると、発注数は60個です。

12時に俳優が食べ始めてから、衣装・床山スタッフが食べる12時20分には、劇場内にいる、昼の弁当を食べる人数が判明します。

勝負はここからです。

12時20分の時点で判明した数が、その日に必要な弁当の数です。

最初の注文数では足りませんが、幾つ足りないかはこの時点で判明します。

足りない数が判明したら、すぐ、お弁当屋さんに連絡を入れます。

その時間は、昼時で大変忙しい時ですが、午前中にこちらが弁当を取りに行っていることもあり、快く追加注文に応じてくれます。

電話をかけると、直ぐ、ロビー受付のアルバイト学生2人を連れ、お弁当屋さんに向かいます。

紀伊國屋ホールからですと、伊勢丹なら10分弱、小田急なら15分前後で行けます。

そこで、追加注文をした弁当を受け取り、アルバイト学生と一緒に、新宿の雑踏の中、劇場に運んで行きます。

その時の時刻は、13時で、劇場内に居る関係者の多くが、弁当に手をつける少し前です。

追加注文の微調整のおかげで

「中島くんは何で弁当の数が正確にわかるんだろう?」

「確かに神がかっているよね」

「超能力だよね?」

最初は不思議がっていた皆も、だんたんと怖がるようになっていきました。

もちろん、これが全てではありませんが、私はプロデューサーになって1年で、チーフプロデューサーとして、劇団の経営を任されました。

総括

未来を的確に予想できる人間はいません。

まして、何が起こるか分からない舞台稽古の正確な人数なんて、絶対に把握できません。

そういう時は、できないことを必死でやろうとしないで、出来ないと諦めちゃいます。

そうすれば「じゃあどうする?」

と、考え方を切り替えることができます。

できないことを、いつまでも悩んでいないで、さっさと諦めて、何か違う方法はないを考える方がよっぽどマシです。

後は新しく考えてことが、バカバカしい方法でも、とにかく考えてやってみることをお勧めいたします。

演劇はトライ&エラーの連続です。

そして、それが多ければ多いいほど、毎日が楽しくなります。

芸能界は面白い!

中島豊